この記事をご覧になっている皆様の中には、USCPAに多少なりとも関心があったり、実際に挑戦中の方であったり、合格したけれどどう活用しようか思案中であったり、と様々な方がいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、USCPA合格後に、どういったキャリア展開があるのか、具体的なイメージをつかんでいただくことを目指します。

また、米国公認会計士は就職や転職には役に立たない、といったWeb記事も少なからず存在している中、「本当にそうなの?」という点についても分析していきます。

この記事の著者:COCOA

業務上会計知識が必要だったことがきっかけでUSCPAへの興味を持ち、本格的に勉強を開始。平日早朝と土日を勉強時間に充てる形で、約2年で全科目に合格。合格後はリスクアドバイザリー業務に従事し、その後、企業内部でのリスク管理態勢整備業務を経験。

監修者:Ryo

大学在学中に日本の公認会計士試験に合格し、大手監査法人に勤めた後スタートアップでIPOや投資を経験。その後アメリカにMBA留学し、卒業後に現地の会計事務所に就職したことがキッカケでUSCPAの勉強を開始、アビタスを利用して約半年で全科目に合格しました

USCPAや英語学習に役立つYouTubeチャンネル始めました!!チャンネル登録よろしくお願いします!

目次

USCPA取得後のキャリアアップの可能性

これまで、個人的に様々なUSCPA合格者や資格ホルダーと接する機会を頂いてきました。

そうした経験をもとに、まず、USCPA取得後のキャリアについて、いくつかのパターン分けを試みます。

具体的な業務や企業名のイメージなどについては、次の章で詳細にご説明いたします。

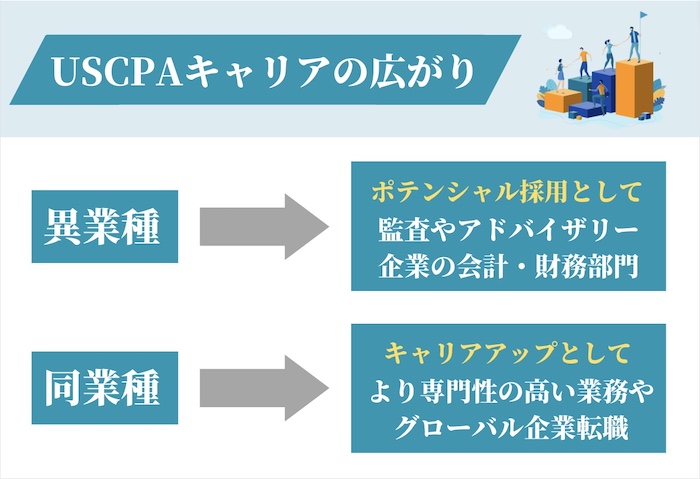

USCPA取得を機に、異業種から未経験で転職するケース

USCPAに合格した後、異業種からの未経験で転職を目指すケースは、基本的にポテンシャルに基づく転職となりますが、さらに細かく分類すると、以下のようなパターンが挙げられます。

- 監査業務、リスクアドバイザリー業務、フィナンシャル・アドバイザリー業務、フォレンジック業務に転身するパターン

- 企業の会計・財務・内部統制・コンプライアンス部門に転身するパターン

アドバイザリー業務、監査法人系については、マネージャー以下レベルの層の人材が全般的に不足傾向にあります。

従って、挑戦マインドが高く、ベーシックスキルの高い人材を積極的に求め、採用を行う傾向が続いている模様です。

こうした状況の下、USCPA合格者は、ベーシックスキルの高い人材として相対的に注目されやすく、面接により人柄などのフィット感が確認できれば、転職できる可能性は高いと考えられます。

転職の年齢感

年齢については、アドバイザリー業務、監査法人におけるマネージャー層がおおよそ30歳代中盤以降となっていることを踏まえると、30歳以下であれば十分ポテンシャル採用の対象になり、転職先で経験を積んで内部昇格によりキャリアアップしていくこが可能です。

前述のマネージャー層の年齢構成を踏まえると、35歳~40歳程度においては、マネージャー層として即採用が可能か、あるいは近いうちに担うことが可能か、という視点が加わるため、これまでの社会人経験との一定の組み合わせにより転職を図ることがおすすめです。

さらに40歳以上の場合には、これまでの社会人経験を武器にしながらも、USCPA合格を活かして高めのポジションでの転職を目指す、という戦略になるものと考えられ、ハードルとしては段階的に上昇することになります。

また、企業の会計・財務・内部統制・コンプライアンス部門に転職する場合には、企業の年齢構成や昇進スピード等、様々な要素の影響を受けることになります。

やはり35歳程度までであれば、USCPAとこれまでの社会人経験を組み合わせてアピールすることで、ポテンシャルにより転職できる可能性は十分あるでしょう。

USCPA合格を機に、これまでの業務の延長線上で転職するケース

このケースにおいても、更に細かく分類すると、以下のようなパターンに分けられます。

- 金融機関でのファイナンス業務経験者が、より専門性の高いフィナンシャル・アドバイザリー(FAS)業務やM&A関連に転職

- 会計財務経験者が、USCPA合格後にポジションアップ、グローバル企業に転職

この場合には、USCPA合格をきっかけに、ご自身で課題と感じていたスキルを、ある意味資格によって証明しながらステップアップを図るパターンが多いと考えられます。

先述のケースと同様に、30歳代以下の方が比較的転職しやすいのは事実です。

一方で、ジョブ型雇用がより明確な外資系企業であれば、スキルと役割期待が合致することにより50歳代の方が転職されるケースも存在しています。

日系企業の場合には、新卒採用の社員などの年齢構成も意識されることが多いため、50歳代での転職にはハードルが存在しており、管理職層を担えるかどうか(あるいは管理職層を中途採用で受け入れたいと考えているかどうか)が重要なポイントになります。

中長期的なキャリア形成の可能性について

晴れて新しい企業や業界に転職した後、もちろん、その企業や業界でじっくりキャリアを積み重ねることも可能です。

一方で、一般的には以下の傾向がみられますので、よく念頭に置いた上で選択していくことも重要です。

言い換えれば、こうした傾向を認識しないまま転職すると、後になってイメージが違うと感じ、短い期間でキャリアをまた見直す、ということが起こりやすくなります。

- 監査やアドバイザリー業務から事業会社へ

USCPA合格後のキャリアが、監査やアドバイザリー系業務の場合には、業務経験を生かして次のステップに進めていく人も多いかと思います。

企業を客観的に見て分析するアドバイザリーの経験は、他の事業会社でも活かせる経験となり、財務、内部統制、コンプライアンス、内部監査等、企業内部に入り込むことを目指すアクションとなります。

- 事業会社で転職を重ねて役職・給与UP

企業の会計・財務・内部統制・コンプライアンス部門に転職する場合、特にグローバル企業の場合には、ジョブ型が徹底されているため、社内で他部門を経験するなどの異動は簡単ではありません。

もちろん、グローバル企業の場合にはジョブポスティング制度も整備されており、応募そのものは可能です。

一方で、私が経験した企業の例を挙げると、社内で書類選考や面接が厳格に行われ、実質的に社内転職に近いような状況になっていました。

従って、同じ会社で別の部署に移るよりは、別の企業に転職しながらも同一業務に従事して専門性やキャリアを積み重ねる、ことがキャリア形成で重要です。

- スキルを高めながらキャリアプランを練ろう

ようやく日本においても複数回の転職が一般的になりつつあり、絶対に正しいという選択肢はありません。

ただし、特に日系企業においては、転職回数が多かったり、転職までの期間が短かかったりする場合には、「またすぐにやめるのでは?」、と考える企業が多いのは事実です。

一方で、即戦力が求められている場合には、ある種割り切って採用するケースも多く存在しています。

一般的な企業の考え方や状況を理解し、安易なジョブホッピングは避けながらも、社会に通用する能力を高めることを最も意識してキャリアプランを練っていくのがよいでしょう。

「言うは易く行うは難し」ではありますが、果敢にUSCPAに挑戦中であったり、晴れて合格した皆様であれば、そのような戦略的なキャリアプランの構築は十分に可能であると確信しています!

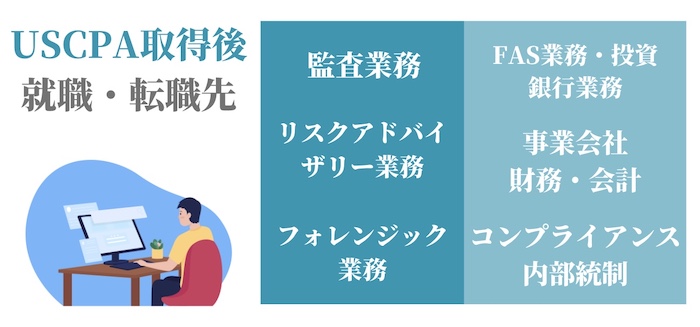

USCPA取得後の就職先・転職先

これまで、全般的な傾向について見てきましたが、ここでは個別企業名も挙げながら、より具体的に合格後の就職先や転職先についてのイメージを深めていきたいと思います。

それぞれのカテゴリーにおける代表的な企業や特徴は以下のようになります。

監査業務

監査業務に興味があり、グローバルに活躍したいという思いを抱く方であれば、USCPA合格後の転職先としてまずBig4が思い浮かぶと思います。

既にご存じの方も多いとは思いますが、改めて整理しておきますと、グローバルと日本での名称との関係は以下の通りとなります。

| 日本のメンバーファーム名 | 所属するグローバルネットワーク |

| 有限責任監査法人トーマツ | デロイト・トウシュ・トーマツ (Deloitte Touche Tohmatsu) |

| EY新日本有限責任監査法人 | アーンスト・アンド・ヤング (Ernst & Young、略称EY) |

| 有限責任あずさ監査法人 | KPMG |

| PwCあらた有限責任監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース (PricewaterhouseCoopers、略称PwC) |

Big4に続く、いわゆる準大手監査法人においてもグローバルネットワークに所属し、海外業務を強化しています。

主な準大手監査法人と、それぞれが所属するグローバルネットワークは以下の通りとなります。

| 日本のメンバーファーム名 | 所属するグローバルネットワーク |

| 太陽有限責任監査法人 | グラントソントン・インターナショナル (Grant Thornton International) |

| 東陽監査法人 | クロウ・グローバル (Crowe Global) |

| 三優監査法人 | BDOインターナショナル (BDO International) |

| 仰星監査法人 | ネクシアインターナショナル (Nexia International) |

こうした準大手監査法人においては、Big4にはない組織の機動性や、一人ひとりの裁量の大きさをアピールポイントにしていることが多いです。

USCPA合格者を積極的に採用する旨アピールしている先もありますので、候補先として広く視野に含めておくことは有益です。

リスクアドバイザリー業務

監査法人系においては、各社ともに非監査業務からの収入拡大を目指すなかで、このリスクアドバイザリー業務を積極的に強化しています。

監査業務に基づく内部統制、ガバナンス、リスク管理体制評価などの業務ノウハウを活用しやすいことも背景になっています。

この業務に関しても、Big4が積極的な業務拡大や採用を図っています。

また、Big4以外にも、例えばプロティビティ(Protiviti)のように独立系であり、かつグローバルなネットワークに基づいて業務を推進しているファームもありますので、広く選択肢を想定することが重要となります。

フォレンジック業務

リスクアドバイザリー業務同様に、監査法人系ファームが強化を図っていますが、例えばクロール(Kroll)のような独立系ファームも業務提供を行っています。

また、デジタル技術を用いた調査にフォーカスしている企業として、FRONTEO、Epiq(エピック)などが挙げられます。

事業会社財務・会計・コンプライアンス・内部統制系

このカテゴリーに関しては、当然ながら対象企業は無数で、様々な企業が想定されます。

先にコメントした通り、35歳前後程度までであれば、USCPA合格後のポテンシャル採用の間口が比較的広いものと考えられます。それまでの社会人経験に加えて、USCPA合格に向けた努力や知識をアピールしてきましょう。

また、一旦アドバイザリー業務を経験し、企業が実務的に何を考えているかをまず理解した上で、次のステップとして企業に移る、といった戦略を練ることも有効です。

フィナンシャル・アドバイザリー(FAS)業務、投資銀行業務

FAS業務については、ここでもBig4が積極的に業務拡大を進め、採用を行っています。

Big4に加え、独立系の、いわゆるブティックファームといわれるカテゴリーも存在感を強めており、例えば、フロンティア・マネジメント、GCAのような企業が挙げられます。

また、プル―タス・コンサルティングのように、より企業価値の評価に特化したファームも存在しています。

投資銀行に関しては、野村、大和、SMBC日興のような国内大手系、ゴールドマン・サックス、JPモルガンのような外資系が挙げられます。

一方で、ポテンシャル採用であってもUSCPA資格を前面に押し出して転身を図るのは厳しいと考えられます(USCPAに限定されず、日本の公認会計士取得者でも同様と考えられます)。

Big4のFAS業務であれば、USCPA合格後のポテンシャル採用は十分現実的であるため、どうしても投資銀行にステップアップしたいという方は、まずFASなどで経験を積んだ上で、段階を踏んで投資銀行に転職する、という戦略も考えられるでしょう。

USCPAは就職や転職に役立たないのか?

「USCPA 使えない」「USCPA 意味ない」といった検索を行うと、無数の記事がヒットします。

これらの記事の内容から、なぜUSCPAが役立たないという考え方が多いのか、そしてその考え方は正しいのか、という点について掘り下げてみたいと思います。

なぜ就職や転職に役立たない、といった意見が多いのか

Webで、上記のようなキーワードで検索してヒットする記事の内容を眺めると、USCPAが使えない理由として、よく挙げられているのは以下のような点となります。それぞれ分析してみましょう。

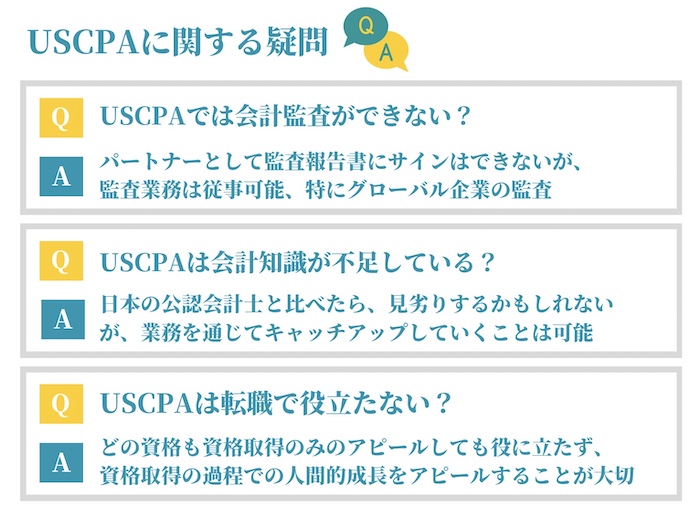

USCPAは会計監査ができない

日本での独占資格ではなく、USCPA資格を保有しているだけでは、日本の公認会計士業務が行えない

日本の監査法人で会計監査業務に従事することは、USCPAの資格を持っていれば可能です。

昨今、監査法人では人手不足が深刻となり、USCPA資格保有者を積極採用する監査法人も多くなってきました。

一点補足をすると、日本基準の財務諸表について、パートナーとして監査報告書にサインをするのは、日本の公認会計士しかできません。

一方で、監査法人でパートナーまで勤め上げる人は極めて限定的で、監査法人を経験した後に他業種に転職する人がほとんどなので、この点はあまり気にしないで良いでしょう。

ちなみに、USGAAPと国際会計基準(IFRS)の間の類似点が非常に多く、USCPAの資格取得を目指すことにより、IFRSへの理解も結果的に深まります。

私自身も、会計処理に関して、日本会計基準・USGAAP・IFRSの比較をしてみると、日本会計基準だけ、圧倒的に「浮いている」ケースも多かった印象でした。

また、監査法人において、IFRSを理解している会計士が非常に少ないことが課題になっていた記憶があります。

そのように考えれば、日本という枠の中だけで独占を求めるということではなく、よりグローバルな活躍を意識できる資格として、USCPAに挑戦し、取得を目指すことには極めて高い意義があるといえるのではないでしょうか。

USCPAは知識が不足している

USCPAは「広く浅い」知識を問う試験となっているため、専門性の強い監査業界において、必要な知識を備えていないことが多い

試験のコンセプトについてはまさにその通りであるいえます。では、Big4のアメリカ拠点で監査業務を行うUSCPA保有者は、監査に必要な知識を備えていないのでしょうか?

私自身Big4で、グローバルのチームやメンバーと様々な形で業務を行いましたが、知識レベルや経験値が非常に高いメンバーが多かった印象を有しています(もちろん念のためですが、日本の監査法人メンバーにも非常に優秀な方は多いです)。

そのように考えれば、日本の公認会計士の方が試験の難易度が高いから、将来にわたってずっと専門性の高い知識を有している、と考えることには大きな違和感があります。

あくまで実際の業務を積み重ねる中で、どのように知識や経験を積み重ねるかが、一番重要なポイントではないかと考えます。

USCPAは転職で役に立たない

USCPAの難易度は日本の公認会計士より低く、従って、転職市場で大きく評価されない

インパクトという観点では、確かに日本の公認会計士やあるいは弁護士の方が上かもしれません。

一方で、企業においてはもちろんですが、監査法人においてもヒューマンスキルが重視され、社内での昇格のための重要なポイントになっている昨今の状況の中で、取得した資格だけをセールスポイントにしている人が成功できる可能性は極めて低いと断言できます。

その観点では、貴重な時間を割いてUSCPAに挑戦し、合格までたどり着いた努力を、人間的なアピールポイントとして生かしていくことにより、転職市場において非常に魅力的に映るものと考えます。

私自身が面接をさせて頂いた経験からも、資格そのものをアピールする方よりも、資格を目指す過程でどのように人間的に成長できたかを語れる方に魅力を感じることが多かった印象です。

意見を踏まえたまとめ

日本の公認会計士、弁護士、その他日本での独占資格であっても、取得して監査法人や弁護士事務所などに入ればゴール、という時代は既に終わっています。

監査法人に入ってからも、結局はコミュニケーションスキルや、柔軟な対応力といった、一般企業で求められるようなソフトスキルがキャリアアップの際に重視される、といった傾向にあります。

そうした状況を踏まえれば、知識や努力の証明手段の一つとして活用しながら、非常に幅広いキャリアの選択肢や、グローバルでの活躍可能性につなげることのできる資格として、USCPAには非常に大きなメリットがあるもの考えます。

おわりに

今回の記事が、挑戦しようか迷っている皆様を後押ししたり、合格後の明るい未来のイメージを提供することで、挑戦中の皆様がさらに学習に邁進するきっかけになれば大変嬉しく思います。

また、既に合格した皆様へも、キャリア選択に向けた広い視野をご提供することができたならば、あわせて嬉しく思います。

この記事が動画になりました!ご視聴どうぞよろしくお願いいたします!

を完全解説2-300x200.jpg)