今この記事を読まれている読者はきっと、TOEICの試験問題を一度は解いたことがあると思う。ほとんどの方はリーディングパートを解いてこう感じたはずだ。

「まったく時間が足りない!!!」

私も初めて模擬試験問題を解いたときは同じことを感じた。恥ずかしいことに初めて解いたリーディング模擬試験の正答率は68%(単純スコア換算=342点)だった。

しかし、その後2ヶ月弱の訓練の末、本番ではリーディングスコア450点を達成できた。

この「時間足りない問題」に対して、私が講じた速読力・長文読解力を高めるためのコツと勉強法をお話ししようと思う。

この記事の著者:Yoshii

Yoshiiです!主に大学受験やTOEIC受験に関する記事を執筆しています。大学受験では現役で一橋大学、慶応大学、明治大学等に合格したので、国立志望者、私立志望者両方に向けて効率的な学習法を公開しようと思います!TOEIC L&Rは895スコアを保持しています。多くの人が苦労する速読法やリスニング対策をお話ししたいです。高校生から社会人まで広い層に向けて有益な記事を書いていきます!読者の皆様それぞれの成功を祈ります!Push the envelope!!!!

目次

TOEIC850点~(リーディング400点~)の読解力

TOEICリーディング問題の新形式:長文が増えた

TOEIC試験は7つのパートからなっている。Part 1−4はリスニングで、Part 5−7はリーディング。それぞれの問題数は100問ずつあり、全て選択式の問題となる。

リスニングとリーディングはそれぞれ495が満点で、合計990点満点だ。

2016年から日本と韓国でTOEICの問題が新形式になった。リーディングの新しい問題形式に関して、公式サイトでは下記の紹介がある。

| Part5 | 短文穴埋め問題 30問 不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。 |

|---|---|

| Part6 | 長文穴埋め問題 16問 不完全な文章を完成させるために、4つの答え(単語や句または一文)の中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各長文には設問が4問ずつある。 |

| Part7 | 1つの文書:29問 複数の文書:25問 いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。文書内に新たな一文を挿入するのに最も適切な箇所を選ぶ設問もある。各文書には設問が数問ずつある。 |

出典:TOEIC公式サイトより

それまでには、パート5(短文穴埋め)には40問があったが、新形式では10問減らして、パート6(長文穴埋め)に4問追加し、パート7の「一つの文書」に1問、「複数の文書」に5問追加した。

しかも、「複数の文書」は、昔の「Double Passage」4つから、新形式で「Double Passage」2つ+「Triple Passage」3つというふうになった。

この問題形式の変更から、長文の読解力をさらに求めるようになったことが分かる。

TOEICに求められる読解スピード

試験時間(リーディングの所要時間は75分)が変わらないまま、読む量が増えたということは、問題を読むスピードを速く(=速読力)し、解答の時間配分に気をつけないと、この新形式に適応できないであろう。

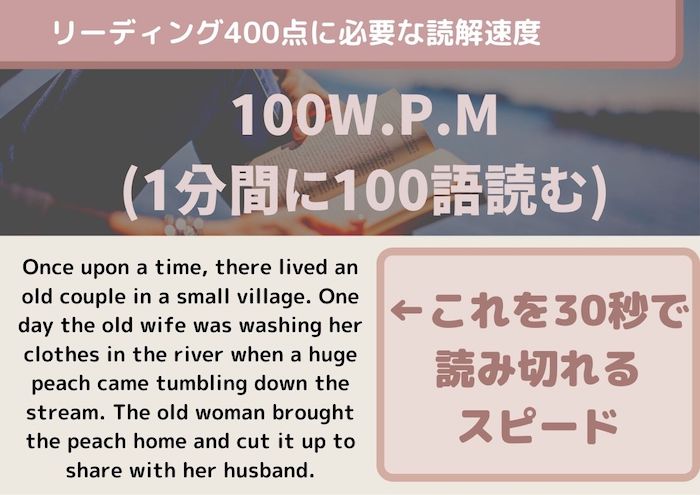

では、TOEIC850点~(リーディングスコア400点~)に求められる読解スピードとはどの程度か。これはだいたい100wpmだ。(Word Per Minute)1分あたり100語読むということだ。

急にこんな数字を出されても困ると思うので参考数値を示しておく。

【150wpm=ネイティブが無理なく聞ける速さ。】

この数字のソースはなにかというと、ネイティブが使うオーディオブックのデフォルトの速さが150wpmだ。

つまりTOEIC対策用速読においては、ネイティブのリスニングスピードより少し遅いくらいの速さで文章が読めればいいのだ。いったいどんな方法でこのスピードを実現できるだろうか。

長文の速読法について

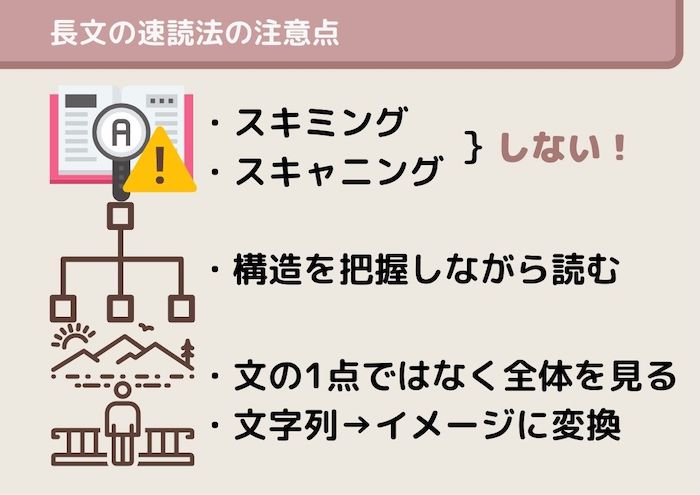

「速読法」というと、こんな言葉を聞いたことがある人もいると思う。スキャニング読み、スキミング読み、等々。

スキャニング読みというのは、文章の中から特定の情報を探し出す技術であり、

スキミング読みは文章の要点を抽出して要旨だけを理解する技術だ。

・・・できるわけがない!しかも英語で!日本語でも難しいのに!

これらの速読法は日本語(母語)用のものであり、英語(外国語)用ではない。

これらの技術は母語で読解スピードをさらに向上させるためのものだ。そこまで超高速で外国語を読む必要はない。

ではTOEIC対策としてどのようなレベルに達すればよいのか。

それは、「普段の母語を読むスピードと同じスピードで読めるレベル」だ。すなわち、

Ⅰ.文をパッと見て構造を判断し、

Ⅱ.脳内で音読をするまでもなく、

Ⅲ.一瞬で文全体の意味が分かる

ということだ。以下でこのレベルがどのようなレベルか具体的に見ていく。

前提となる構造把握能力=長文の読み方

「Ⅰ.文をパッと見て構造を判断し」とはどういうことか。

日本語の文を読むとき、皆さんは一瞬で主語述語やその他の構造が読み取れるはずだ。それを英語でもできるようにする。

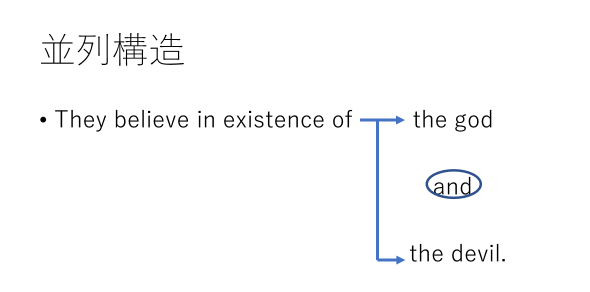

TOEICの文に関して、文それ自体が難しい構造を持つケースは稀だ。したがって文を見たときパッと簡単な並列構造や節構造を含め全体構造が判断できればよい。例として挙げると、

They believe in existence of the god and the devil. (「彼らは神と悪魔の存在を信じている。」)

という文を見たら、

が分かればよいし、

She said that she usually reads by herself during breaks between classes while other girls are hanging out and chatting.( 「授業の合間の休憩時間には他の女の子が遊んだりおしゃべりしている一方、自分はたいていひとりで読書をしていると彼女は言った。」)

という文を見たら

が分かればよい。

要は、速読力の前提としてこの程度の構造把握能力があれば十分だ。構造分析のやり方、つまり長文の読み方に関しては次の節で詳しく説明する。

ピクチャと紐づける(音と紐づけない!)

「Ⅱ.脳内で音読をするまでもなく」とはどういうことか。

日本語の文を読むとき、皆さんはいちいち音読するまでもなく一瞬で意味が飛んでくるはずだ。それを英語でもできるようにする。

読者に問うが、英語を読むときに無意識に脳内で音読をしていないだろうか。ほとんどの人は脳内で音読をしているはずだ。

例えばThey believe in existence of the god and the devil.だったら頭の中で「ゼイビリービンイグジスタン・・・」という具合で音読し、それから日本語の意味:「彼らは神と悪魔の存在を信じている。」が飛んでくるという人が多いはずだ。

しかし!これでは遅い!100wpmなんて夢のまた夢だ。こういう読み方をしている人は、発音と意味が紐付けされてしまっている。

では、日本語ではどうか。前述の通り日本語はいちいち音読するまでもなく一瞬意味が飛んでくる。なぜなら、文字ピクチャ(画像)と意味が紐づけされているからだ。

例えば、「鳥が飛んでいる。」という文を見るとこの文が視界に入った瞬間に意味が飛んでくる。(日本語の場合だと意味はもちろん情景も飛んでくる。)

これを英語に適用する。意味の紐づけ先を音からピクチャへ換えるのだ。

They believe in existence of the god and the devil.という文が視界に入ったら瞬間に、「彼らは神と悪魔の存在を信じている。」という意味が飛んでくるようにしないといけない。

周辺視野

「Ⅲ.一瞬で文全体の意味が分かる」とはどういうことか。これはⅠ-Ⅱと強く関連する。

前文で「視界に入った瞬間に」という言葉を多用したが、これはこれからの話への伏線だ。母語で文章を読むときの視野の広さと、外国語で文章を読むときの視野の広さでは、後者が圧倒的に狭い。

日本語では文が多少長くても一発で全文が視野に収まる。例えば、「鳥が飛んでいる。」という文があるとこの全文を視野に収め意味を捉えることができる。

しかし英語だとこうはいかない。読者が英文を読むとき、1文字ずつ視野に入ってくるはずだ。T Th The They They b They be They bel…

こんな具合で読んでいるから脳内音読してしまうし、日本語に比べて圧倒的にスピードが遅い。

だから、広い視野(周辺視野)を持って一発で全文を視野に収め、かつそのピクチャを意味と紐づけていれば日本語と同じ速さで読めるのだ。

ここまでの話をまとめると、「ⅠとⅡを前提としてⅢが可能になる」ということだ。

つまり、「標準レベルの構造把握力があり、かつピクチャと意味が紐づけされた状態を前提とするならば、広い視野で文を見たときに一瞬で文全体の意味が分かる」。

これがTOEIC用速読システムだ。

長文読解力(英文解釈)の勉強法とコツ

読解力とは?

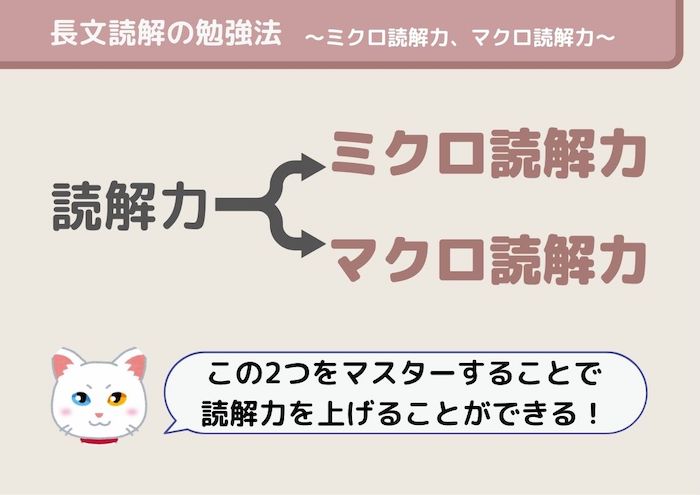

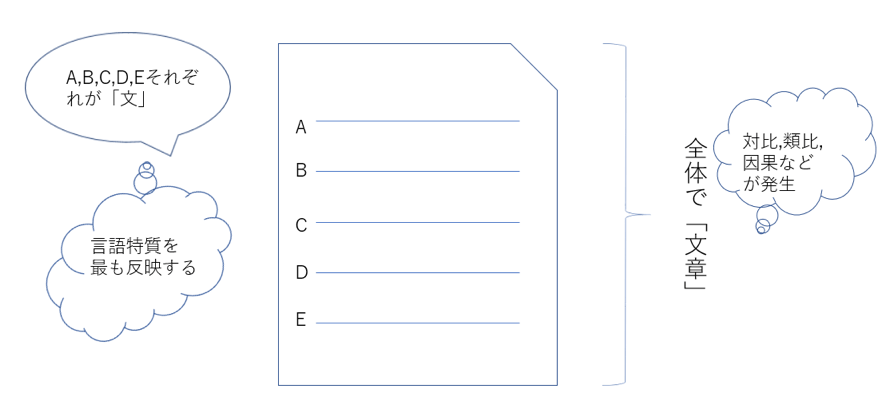

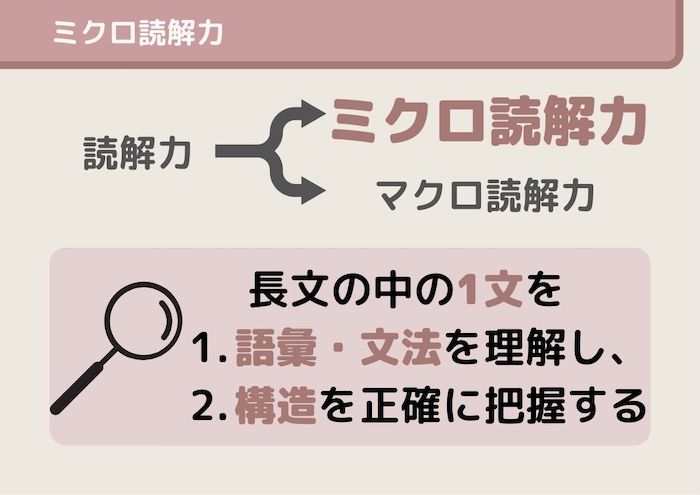

結論から言うと、長文の読み方は主に2つのタイプに分かれる。ミクロ読解とマクロ読解だ。これを理解するには「文章」の性質を知る必要がある。以下参照。

その言語特有の表記、文法を反映した「文」を理解する力をミクロ読解力と呼び、その「文」の積み重ねで構成された「文章」から対比、類比、因果などのリズム(文脈)を理解する力をマクロ読解力と呼ぶことにする。

日本語ならばただの「文」を理解するのは難しくないので、現代文の授業で言われる「読解力」は厳密にはマクロ読解力のことを指していると思われる。しかしながら英語(外国語)ではまず単体の「文」を理解するところから難しい。

なぜなら、当然だが外国語は日本語と比べて表記も文法も何もかも違うからだ。これを中高6年間で攻略するのは容易ではないが、受験やTOEIC高得点には必要なので仕方がない。

ミクロ読解力

ミクロ読解力とは?

ではミクロ読解力から詳しく見ていく。1-1で書いたように文は言語特質を強く反映するから、ここで英語の重要な言語特質を話しておかねばならない。

そこで読者に問う。英語の文が読めない原因にはどんなものが挙げられるだろうか。

人それぞれいろいろなものが挙がると思う。しかし一応一通りの文法を学んだ読者を前提にすれば、原因は次の2つに集約されるはずだ。

- 語彙が足りない

- 構文が把握できない。

1.に関しては、覚えるしか解決策はない。大事なのは2.だ。構文が把握できない文には共通するいくつかの特徴がある。そのうちの1つは、SV構造が何度も現れるということだ。SV構造が何度もあると、ほとんどの受験生は混乱して理解を放棄する。

そこで、読者がそのような文をスマートに理解できるようにまずは英語の言語特質で重要な1つを伝える。それはズバリ、「英語は強い階層性を持つ」という特質だ。

以下の文をみてほしい。パッと訳せるだろうか。2015年度センター試験英語第5問本文からの抜粋だ。

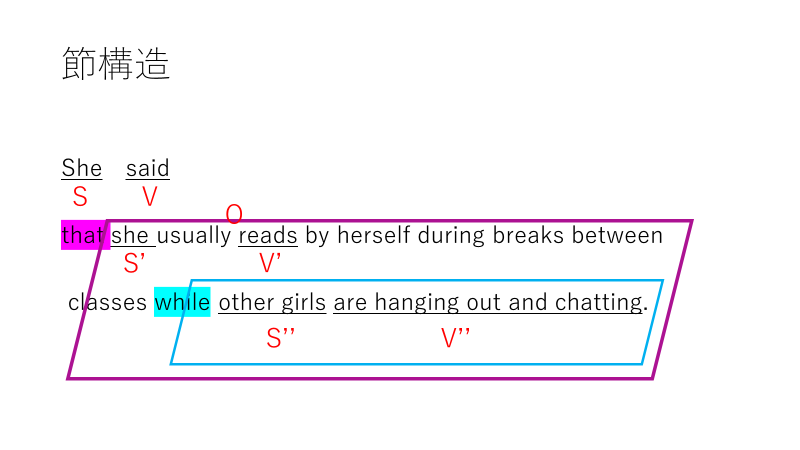

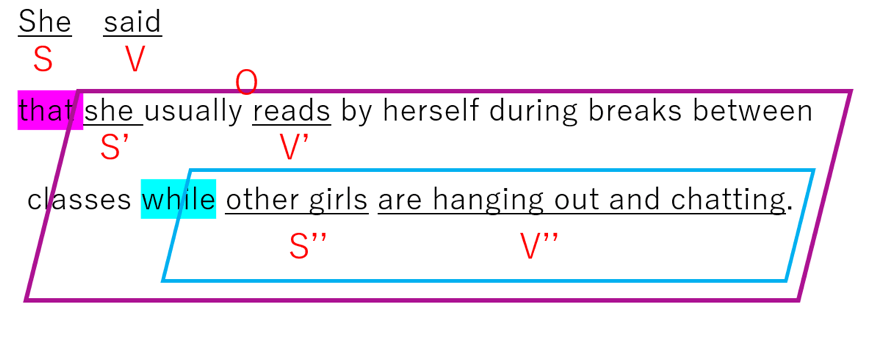

She said that she usually reads by herself during breaks between classes while other girls are hanging out and chatting.

これはまだ簡単な方だが、訳すのに時間がかかったり訳せない人もいるだろう。

既に学んだことがあるかもしれないが、英語には「節」という重要な文法概念がある。これはSV構造を収める箱のことで、接続詞と呼ばれるものがその箱を作る。箱全体で名詞の役割や副詞の役割をする。

文中で接続詞にあたるのはthatとwhileだ。さてこれらの意識があると上の文はこう捉えられる。

接続詞を起点に箱が作られていることが分かるだろう。そしてその箱の中にSV構造があることも分かるはず。この例文でさらに重要なのは、箱の中に箱が入っていることだ。

英語はマトリョーシカのように入れ子式でSV構造を積み上げていく。これが英語の階層性だ。

この例文ではSV構造が3つもある。受験生がつまづく文には上のような構文が多い。しかし階層性を意識して箱が見えればなんてことはない。

答えが気になる人のために解答例を示しておく。

訳例:「授業の合間の休憩時間には他の女の子が遊んだりおしゃべりしている一方、自分はたいていひとりで読書をしていると彼女は言った。」

ミクロ読解力の勉強法とコツ

さてミクロ読解力を付けるための読み方と勉強法を書いていく。これはひたすら構造分析トレーニングをすることが上達のコツだ。具体的には

- 英語の長文を読む。

- 読むのと並行でもいいので全文をSVOC分析する(SVOCを問題文に書き込んでいく)。

- 解説の訳等と見比べて分析を間違えた文はノートに書き写し翌日にまた分析し直す。

- 定期的にそのノートを見返す。

これの繰り返しだ。4.で後述するが、東進ハイスクール英語科講師の安河内哲也先生が書いた「ハイパートレーニングシリーズ」はこの勉強法のためにある問題集だといっても過言ではない。

その解説には問題文の全文にSVOC分析の結果が書かれている。全文にSVOC分析を施してある問題集はなかなか無い。

マクロ読解力

前述の通りマクロ読解力とは文章のリズム(文脈)を理解する力だ。言い換えれば、筆者がどのような思惑でどう議論を進めているかを把握する力だ。ではさっそく長文の読み方とコツを記す。

- 英語長文を読む。

- 読むのと並行でいいので問題用紙の余白に議論の流れ(詳しくは後述)を書き込む。

- 解説の訳等と見比べて自信が無いところは自分の解釈があっているか先生に聞く。

これの繰り返しだ。もはや英語というより現代文の学習法に近い。

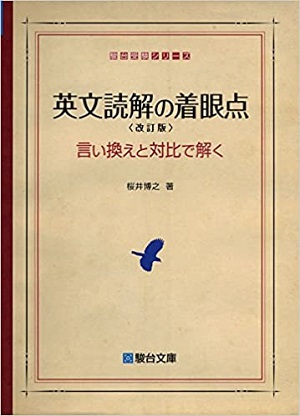

4.で後述するが駿台予備校英語科講師の桜井博之先生が書いた「英文読解の着眼点」もまたこの勉強法のためにある問題集だといっても過言ではないだろう。

その解説には問題文の全文に対比とパラフレーズに絞って議論の流れが示されている。

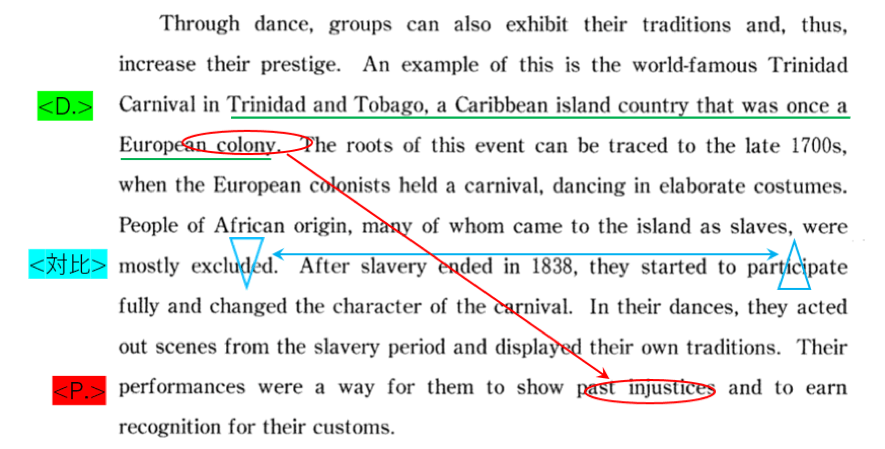

さて「議論の流れを書き込む」とあるが、要は長文を読みながら定義、対比、類比、因果、パラフレーズ(言い換え)、問題提起、例示がされているところにマークをしようということだ。

なぜならこれらはいわゆる「議論の案内標識」であるから、そこを抑えることで文脈を明瞭につかめるからだ。

この中でも特に重要なのは定義、対比、パラフレーズだろう。時間が無い人はこの3つだけ意識すればいい。試験本番でも使うのはこの3つくらいだ。

では、2013年度センター試験英語第6問本文からの抜粋で具体例を確認していく。

問題文の左に書いたのが議論マークで、D.はdefineのDでP.はparaphraseのPだ。緑線部分ではトリニダード・トバゴが定義されている。

青線部分ではexclude(除外する)とparticipate(参加する)が対比されている。赤線部分ではcolony(植民地)がpast injustices(過去の悪事)とパラフレーズされている。

このように余白で議論の流れを整理しながら読んでいく。

速読法の勉強法とコツ

さて、やっと速読の勉強法の紹介ができる。以下に示す勉強法は全て私がTOEIC対策用に実践したもので、1か月くらいかかった。

- スッテプ1:単語帳を開き、脳内音読せずに一瞬で英単語の意味を思い浮かべる

- ステップ2:一文を脳内音読せずに一瞬で意味を思い浮かべる

- ステップ3:時間制限をかけて長文を読む

ステップ1

単語帳を開き、脳内音読せずに一瞬で英単語の意味を思い浮かべる

ステップ1に関して。最初から一文まるごと視野に収めてピクチャから意味を掴むのは無理だ。

まずは単語単位でピクチャと意味を紐づけていく。どの単語帳でもいいが、ほとんどは見開き左ページに英単語、右ページにその意味が書いてあるはずだ。

赤シートで日本語の方を隠し単語のピクチャを見てパッと意味を浮かべ確認する。従来の単語帳の取り組みと違うところは、

- 脳内音読をしない

- 俊敏に意味を浮かべる

この2点を意識しながらやるかどうかだ。

ステップ2

一文を脳内音読せずに一瞬で意味を思い浮かべる

ステップ2.に関して。1.で単語単位では意味とピクチャが紐づけされたら、次は文単位で紐づける。

簡単な文で練習したいので、適当な文法問題集を用意し文法問題を解きながらその文をまるごと視野に入れて、そのピクチャから意味を浮かべられるようにする。

ステップ3

時間制限をかけて長文を読む

ステップ3.に関して。1.2.が終わったらあとは実践あるのみだ。

目安読解時間が明示されている長文問題集を用意し、その時間よりだいたい1分くらい短い時間で読むようにする。

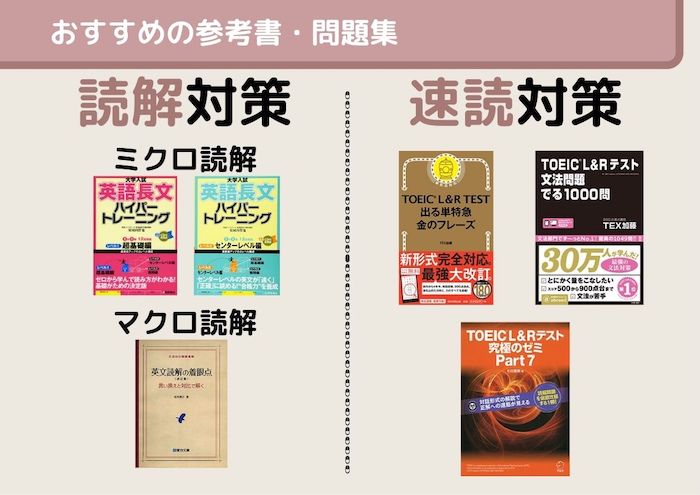

おすすめ参考書・問題集

長文読解対策

長文の勉強法に最適なおすすめ参考書を2冊改めて紹介する。

ミクロ読解力:「大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル1、2」

問題文の全文にSVOC分析がされている優れモノ。解説も論理的で丁寧。

レベル1は中学レベルから怪しい人向け。レベル2は全ての学習者におすすめできる。

構造分析を会得し、感覚に頼らない本物の読解力を身に付けられるだろう。

マクロ読解力:「英文読解の着眼点 言い換えと対比で解く(駿台受験シリーズ)」

問題文の全文に、視覚的でわかりやすい議論分析が書かれている。対比とパラフレーズの発見はこの1冊で十分できるようになるはずだ。

加えて、本の序章で対比とパラフレーズを導きやすい単語のリストもあるので、インプットとアウトプットが両方できる。

TOEIC速読対策

速読法専用の参考書はないので、以下では全TOEIC受験者におすすめできる参考書、問題集を紹介する。

よって一般的な講評を載せるが、これらを使って上記の速読の勉強をするとよいだろう。

ちなみに3つ目の参考書「TOEIC L&R テスト 究極のゼミPART7」には目安読解時間が明示されているので勉強法の上記ステップ3で使う問題集として特におすすめだ。

TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ

単語帳として用いる。TOEICに頻出の単語,熟語が網羅されていて素晴らしい。金フレでは、ほぼ全ての単語熟語が例文、フレーズ付き。音声がダウンロードできるのもすごくいい。

また、稀に出題されるような難単語も収録されており、他の受験生と差をつけるための語彙が充実している。

相当にTOEICを分析して作られた単語帳であることが分かる。

TOEIC L&R テスト 文法問題出る1000問

文法問題集として使う。質の高い文法問題を大量に演習できる上に、解説もしっかりしている。

どの問題にも、不正解の選択肢に対してもなぜダメなのかを丁寧に説明してくれているから、1問あたりに得られる知識が深くて多い。

要は学習効率が高い問題集だということ。

TOEIC L&R テスト 究極のゼミPART7

長文問題集として使う。この本は、参考書の役割と問題集の役割を同時に果たしている。

TOEICの長文は大学受験の長文とは少し特徴が異なっており、英語が苦手な人だとTOEICの長文専用の対策が多少必要だ。

そこでこの本はまずTOEIC長文問題(パート7)の特徴や形式を概説し、問題をタイプ別に分類してそれぞれに対応する解き方を伝授してくれる。そのうえ大量の演習問題と解説が付いている。

解説は伝授してくれた解き方に則ったものだから、それぞれの解き方の練習も十分にできる。

まとめ

本記事では母語と外国語を対比しながらTOEICに向けた速読法、またそのベースとなる具体的な長文の読み方を解説した。なにはともあれ速読力・読解力は演習量に比例して身につく。

これまでと違う読み方するのはかなり頭が疲れると思うが、読者が諦めずに努力することを願う。