はじめまして、Hiroshiです。

僕が初めてTOEFLを受けたとき、リスニングスコアは14点でした。

「宇宙の話とか原始人の生活とか、英語で5分も聞かされても、意味がわからない」——正直、リスニングに対してそんな絶望しかありませんでした。

でもそこから25回の受験を経て、最終的にリスニング29点を取ることができました。

海外経験ゼロ・英語が得意でもない僕が独学でTOEFLリスニング力を伸ばし、29点を取るまでの実体験を紹介します。

目次

TOEFLリスニング独学記録と挫折からの学び

初受験は14点…心が折れた最初の壁

TOEFLを初めて受験したとき、リスニングのスコアは「14点」。学習を始めたばかりだったとはいえ、

予想を大きく下回る点数にショックを受け、「これは無理なんじゃないか」と思ったのを覚えています。

初回では、アカデミックな講義の内容が全く頭に入ってこず、日本語でも理解が難しいテーマを、英語で5分以上聞き続けるのは拷問のようでした。

25回の受験で学んだ「うまくいかなかった勉強法」

リスニング力を伸ばすために、いくつかの教材や予備校を試しました。

しかし、序盤のスコア(15〜18点)の時期は、勉強しても成果が出ず、時間もお金も無駄にしたように感じていました。

特に初期に使った教材は、内容が優しすぎて実戦には対応できず、勉強法としても非効率でした。

予備校も、具体的な方法を教えてくれるわけではなく、結局は自分で工夫しないと伸びないという現実を痛感しました。

スコア別:TOEFLリスニングの効果的な勉強法

TOEFLリスニングは、スコア帯ごとに求められるスキルが異なるため、それに応じたアプローチが必要です。

ここでは、スコアを3つのフェーズに分け、それぞれの段階に適した対策・教材・練習方法を紹介します。

スコア15〜18点|語彙力と音の構造に慣れる「構築フェーズ」

このスコア帯では、リスニング素材の内容を理解するための語彙力と、英語の音声構造に慣れる力がまだ十分に整っていないことが多いです。

問題演習に進む前に、まずは音と意味の結びつきを確立することが最優先です。

- 基礎語彙(TOEFL頻出単語)のインプット

- ゆっくり話される初心者向け音声教材を使い、スクリプト付きで精聴

- 内容理解を確認しながら「1文ずつ再生→理解→再確認」のサイクル

スコア18〜22点|「なぜ聞こえないか」を精聴で見つける「可視化フェーズ」

このフェーズでは、基礎的な聞き取りはある程度できるものの、細かい部分で聞き逃しや理解のズレが生じがちです。

ここで重要なのは、精聴を通じて「自分がどこを取りこぼしているのか」を知ることです。

- 通常スピードのTOEFL音声教材で「1セクションずつ集中して精聴」

- スクリプトで確認しながら、何が聞き取れなかったか・なぜ意味が取れなかったかを振り返る

- 並行して多読(特に洋書)を行い、文構造の感覚を養う

多読の重要性

スコア22〜29点|「理解の精度とスピード」を仕上げる「実践フェーズ」

この段階に来たら、「ある程度聞き取れる」状態から、内容を正確に・すばやく理解できる状態にステップアップする必要があります。

負荷の高い実戦的素材を使いながら、精聴×多聴をバランスよく組み合わせていくのがポイントです。

- TOEFL教材で、苦手ジャンルを集中的にトレーニング

- Audipoなどのアプリを使い、倍速再生・リピート練習で「集中」と「慣れ」の両方を強化

- 中国TPO模試でスコア感覚と時間感覚を磨く

リスニング力を高めたおすすめ教材・アプリ

TOEFLリスニングのスコアを伸ばすためには、目的に応じた教材選びと反復練習の工夫が重要です。このセクションでは、「ジャンル別トレーニング」「音声アプリの活用」「模試による実力確認」にフォーカスし、それぞれのおすすめ教材・ツールと活用法を紹介します。

公式問題集とジャンル別トレーニングの活用法

ハイレベルなリスニング力を目指すなら、ETSが発行するTOEFL公式問題集(Official Guide, Official Tests Vol.1〜3)の活用が効果的です。

特に「パッセージのジャンルが広い」点がポイントで、地学・天文学・生物・歴史など、TOEFLで頻出のテーマを網羅的にカバーできます。

ジャンルごとに苦手を把握し、集中して対策することで、知識が背景になってリスニング内容が理解しやすくなります。

復習時にはスクリプトを併用しながら、なぜその話題が聞き取れなかったのか?を意識して分析しましょう。

Audipoなどアプリで反復練習を効率化

リスニングの伸びに欠かせないのが「聞き取れなかった箇所を徹底的に潰す」反復練習です。

そのために使えるのが、再生速度調整や区間リピートができるスマホアプリです。中でもおすすめはAudipo。

- 3〜1.5倍速で処理スピードを高める

- 苦手なセクションだけを繰り返し再生

- スクリプトと照らし合わせて、聞こえなかった原因を確認

これらを組み合わせることで、理解スピードと精度の両方を鍛えられます。

TPOアプリやWeb模試でスコアの可視化と節約

リスニング力がついてきたら、実力の「見える化」と本番慣れが重要になります。

とはいえ、公式試験を何度も受けるのはコスト的に厳しい……。

そんなときに活用したいのが、中国TPO(TOEFL Practice Online)模試やTPO収録アプリです。

- 実際の過去問と類似した問題が豊富

- スコアの目安が出る

- 無制限で演習できるため、コストパフォーマンスが高い

本番同様の時間制限・問題形式に慣れることで、「わかっていても点が取れない」状態を防げます。

毎日のリスニング学習ルーティンと継続のコツ

TOEFLリスニングでスコアを伸ばすには、短期間の追い込みよりも、「正しい方法を毎日続ける」ことが何よりも重要です。

ここでは、僕自身が22点から29点に到達するまでに行っていた日々の学習ルーティンと、継続のコツを紹介します。

1日1時間でも効果を出す練習プロセス

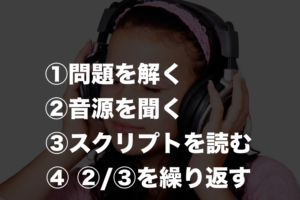

僕が取り組んでいたのは、毎日1時間を目安に、次のような流れで学習を回す方法です。とても地味ですが、

これを2ヶ月続けるだけで、一気にスコアが伸びました。

- 中国TPOや公式問題集でリスニング問題を解く

- 間違えた問題・時間がかかった設問の原因を分析

- 苦手なジャンル(地質学や歴史など)に絞って再トレーニング

- 知らなかった単語は単語ノートに書き出して再確認

- スクリプトを見ながら、内容を“絵”で思い浮かべられるまで復習(最低3ループ)

このサイクルを毎日回すことで、「なんとなく聞く」から「内容を再現できるレベルで聞く」力へと変化していきました。

絵で理解する=脳内ビジュアライズの重要性

リスニング力を飛躍的に伸ばす鍵のひとつが、「音を意味として理解し、映像化すること」だと僕は思っています。

たとえば「A volcano erupted, spreading ash across the valley.」という一文を聞いたときに、火山が噴火し、灰が谷に広がる情景が頭に浮かぶかどうか。

この“脳内ビジュアライズ”ができるようになると、長い講義パッセージも格段に理解しやすくなります。

僕は音声を聞いたあとに、「この場面はどんな図になるか?」を必ず自分に問いながら、スクリプトと照らし合わせていました。

内容が“絵”として頭に残ると、記憶にも残りやすくなります。

成長が見えにくい時期を乗り越えるには?

TOEFLリスニングの勉強で一番つらかったのは、「努力しているのにスコアが上がらない時期」でした。特に21〜22点で何ヶ月も停滞していたときは、本当に苦しかったです。

そんな時期に僕がやっていたのは、自分の成長を可視化する工夫”でした。

- 週1回、TPO模試を受けて進捗を確認(スコアではなく“内容が聞き取れるか”に注目)

- 1ヶ月前に解いたパッセージを再挑戦して、「どれだけ聞けるようになったか」をチェック

- 単語ノートを見返して、「あ、これはもう知ってる」と感じる経験を積み重ねる

スコアはすぐに動かなくても、こうして自分の変化に気づける仕掛けを作ることで、モチベーションを保ちました。

そして何より、「焦らず、今日できることを丁寧にやる」こと。それだけを信じて続けたからこそ、最終的に29点というスコアにつながったのだと思います。

よくある質問とTOEFLリスニングの誤解

TOEFLリスニングに向き合う中で、僕自身が抱えていた「これって本当に正しいの?」という疑問や、不安になる思い込みがいくつもありました。

このセクションでは、リスニングで29点を取るまでに僕が感じた“よくある誤解”とその乗り越え方について、リアルな視点でお答えしていきます。

「留学経験がないと無理?」→NO

TOEFLリスニングのスコアと留学経験は、必ずしも関係ありません。

僕も海外経験ゼロの状態からスタートしましたが、29点までスコアを伸ばすことができました。

TOEFLのリスニングは、日常会話ではなくアカデミックな音声が中心です。重要なのは「会話力」よりも「論理展開を聞き取る力」なんです。

大切なのは、聞き取りにくい音のパターンを特定し、繰り返し聞いて脳と耳を“慣らす”こと。毎日コツコツ継続すれば、環境に関係なく力はついていきます。

「聞き流しは効果ある?」→条件付きであり

“聞き流すだけでリスニング力アップ”というのは、個人的にはちょっと誤解を生みやすい言い回しだと感じています。

実際、何も考えずに音声を流しているだけでは、効果はほとんど感じられませんでした。

ただし、以下のような「条件付き」なら、補助的な役割としてはアリです。

- 一度精聴・理解済みの音声を使う

- 内容がある程度イメージできるようになったものに限定する

- 通勤や就寝前など、“ながら時間”で補助的に使う

メインの学習ではなく、復習用や慣らし用として活用するのがコツです。

「教材は何冊も買うべき?」→結局は向き合い方の問題

TOEFLリスニングを独学していた当時、「教材をたくさん集めればスコアが上がるんじゃないか」と思っていたこともありました。

でも今振り返ると、大切なのは“どの教材を使うか”ではなく、“どう向き合うか”だったと実感しています。

たとえば、公式問題集や中国TPOの模試は、最も信頼できる教材です。でも、ただ解いて終わりにするのではなく、

- なぜ間違えたのかを徹底的に分析する

- 同じ問題を解いたときに正解できるようにするには何が足りなかったのかを考える

——この視点を持って取り組むだけで、教材の価値がまったく違ってきます。

また、単語帳も「1冊を完璧にする」ことが何より大事です。

途中で他に目移りしていくつも買っても、結局中途半端に終わってしまうことが多いです。

今ならアプリを使えば、「音声再生」や「間違えた単語の復習機能」などを活用して、単語学習を繰り返し効率よく回すことも可能です。

終わりに

TOEFLリスニングは、決して一朝一夕で伸びるスキルではありません。特に海外経験がない人にとっては、最初の数ヶ月で「無理かもしれない」と感じる瞬間が何度もあるはずです。

正しいステップと教材を使えば、TOEFLリスニングは独学でも確実にスコアアップできます。

「何をやってもスコアが上がらない」「聞いても全くわからない」という時期があるのは当然です。大切なのは、そこで立ち止まらず、試行錯誤を続けられるかどうか。

自分の弱点と向き合いながら、スモールステップで改善を重ねていくことが、最終的に結果につながります。

焦らず、腐らず、着実に、自分のペースで前に進んでくださいね。応援しています。

先日Hackersのlisteningの教材をアマゾンから購入したのですが、CDが付いておらず、インターネットからmp3の音源をダウンロードしようとしましたが、支払い方法に韓国のクレジットカードらしき物しか見つかりません。どのように音声を入手しましたか?

こんにちは、こちらはアマゾンのコメントにもあるけど、基本的にはCD付きだ思う。韓国のハッカーズのサイトにも、CD付きという説明がある。ただ、ここで紹介している本にはCDが付いているはずだけど、他の本はmp3を別途ダウンロードするものもあるようだ。

https://www.gohackers.com/?c=toefl/toefl_info/toefl_bookhttps://www.gohackers.com/?c=toefl/toefl_info/toefl_book

もしかして、中古の本を買ったということはないかな?助けになれなくて申し訳ないけど、購入先に問い合わせするか、最悪返品するのもありだと思う。

代案としては、TPOを活用してみよう!

https://www.path-to-success.net/china-tpo-pc

リスニングが19点や24点など、会場の雰囲気や緊張などにより、集中力が途切れ、幅が開いてしまいます。

サイトを読ませて頂き、公式の過去問も全てときました。これからは、ダウンロードしたTPOで、ひたすら聞いて読み、内容を理解することに集中しようと思います。この対策で、大丈夫でしょうか?

目標点と準備期間にもよるけど、リスニング高得点(26点以上)を安定的に取るためには、TOEFL問題の精聴だけでなく、様々な音源(YouTubeやポッドキャスト、オーディオブックなど)を聞いて根本的なリスニング力を伸ばす必要がある。

さらにスコアを安定させるには、メモ取りのスキルも磨かなければならないね!